Zum Thema: 50 Jahre "Die Grenzen des Wachstums"

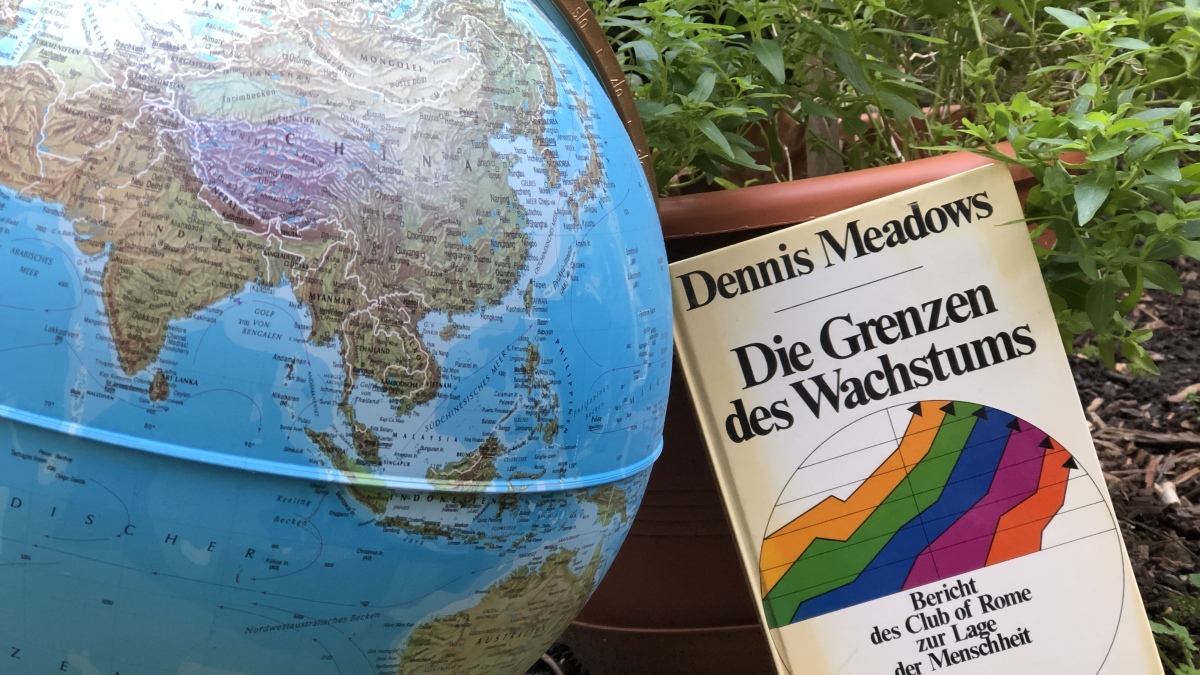

Die Grenzen des Wachstums

Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit

[2. März 2022] Manche nennen es das „Gründungsdokument für die Umweltbewegung“ oder eines der wichtigsten Sachbücher des vergangenen Jahrhunderts. Andere stellen fest, dass „vieles anders gekommen ist als die Autoren erwartet hatten“: Heute vor 50 Jahren erschien „Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“.

Auswirkungen und Folgen des wirtschaftlichen Wachstums

Die kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen und Folgen des wirtschaftlichen Wachstums auf die natürliche Umwelt des Menschen suchte nach den Grenzen des „Weltsystems“ und den Zwängen, die damit einhergingen. Der Blick richtete sich dabei auf vorherrschende Tendenzen menschlichen Handelns und Wirtschaftens, ihre gegenseitigen Wechselbeziehungen und die möglichen Folgen.

Die Autor:innen vom Massachusetts Institute of Technology und der Club of Rome stießen damit eine Diskussion an, ob die Dynamik des allumfassenden Wachstums die Belastbarkeit des Planeten nicht im Übermaß beansprucht.

Drei Fragen an Jakob Kapeller

Zur düsteren Prognose der „Limits to Growth“, die vor weltweiten Krisenzuständen warnen und Wege zu Veränderungen aufzeigen wollte, die solche Krisen verhindern könnten, drei Fragen an Dr. Jakob Kapeller.

Jakob Kapeller, Professor für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Plurale Ökonomik, ist geschäftsführender Direktor am Institut für Sozioökonomie der UDE.

"Wir müssen bei der Wachstumsfrage grundlegender nachdenken."

„Wachstum“ ist Motor der Wirtschaft und globaler Probleme gleichermaßen. Selbst aktuelle Konzepte wie etwa die Ideen des "Grünen Wachstum" zielen darauf ab. Warum ist/bleibt das Wachstumskonzept so präsent im politischen und ökonomischen Denken?

Prof. Kapeller: Wachstum wird in unserer Gesellschaft und Kultur stark idealisiert: es steht für Fortschritt, Wohlstand, Arbeitsplätze sowie für eine verträgliche Lösung gesellschaftlicher Verteilungskonflikte. Aber dieses althergebrachte Bild war nie ganz richtig und wird mit jedem Tag ein kleines Stück falscher: Ökonomisches Wachstum zerstört weiterhin unsere natürlichen Lebensgrundlagen, obwohl bei der unteren Hälfte der Gesellschaft kaum etwas von diesem Wachstum ankommt – das Wohlstandsversprechen wird für die breite Mehrheit ohnehin schon lange nicht mehr eingelöst.

Dennoch prägt diese idealisierte Vorstellung auch das Konzept des „Grünen Wachstums“: Technische Innovation sind natürlich immer willkommen, aber bereits der Bericht des Club of Rome hält fest, dass planetare Grenzen nicht durch technische Innovation umschifft werden können. Diese Unmöglichkeit der Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Emissionen einerseits und Wachstum andererseits entspricht auch dem heutigen Wissensstand und weist uns darauf hin, dass „grünes Wachstum“ bestenfalls temporär sein kann und dass wir bei der Wachstumsfrage grundlegender nachdenken müssen.

"Erkenntnisprozesse können langsam ablaufen."

Die Studie zur Lage der Menschheit sollte verdeutlichen, dass individuelles, lokales Handeln globale Auswirkungen hat, unabhängig vom Zeithorizont und Handlungsraum der Einzelnen. Diese Diskrepanz prägt auch ganz aktuelle politische Diskussionen – etwa zu den Themen Impfung, Klima- oder Sicherheitspolitik. Haben wir in den letzten 50 Jahren nichts gelernt?

Prof. Kapeller: Sicher haben wir gelernt, aber vermutlich nicht schnell genug: Dass die „Grenzen des Wachstum“ auch heute noch in kaum einem Ökonomie-Grundstudium erwähnt werden wäre ein Beispiel dafür, wie langsam Erkenntnisprozesse ablaufen können. Darüber hinaus gibt es Beispiele, in denen der Erkenntnisfortschritt aktiv unterdrückt wurden – etwa durch fossile Industrieunternehmen, die, ähnlich wie die Tabakindustrie, früh über die negativen Folgewirkungen ihres Handelns Bescheid wussten, dies aber in der Öffentlichkeit abstritten.

Im Gegensatz dazu zeigen die „Grenzen des Wachstums“ auf, dass sich aus dem dezentralen Handeln miteinander vernetzter Akteur:innen komplexe Folgen ergeben können – wie die Zerstörung der Grundlagen menschlichen Lebens – ohne dass dies von irgendjemanden intendiert sein muss. Die Sozialwissenschaften haben heute ein besseres Verständnis dieser Komplexität als damals: wir haben etwa klare Hinweis darauf, dass man es in vielen Fällen nicht den Individuen aufbürden kann diese systemischen Probleme zu lösen – eine „Privatisierung der Nachhaltigkeit“ klappt einfach nicht. Wir haben ebenso klare Hinweise darauf, dass die Verursachung von Umweltschäden mit höheren Einkommen und Vermögen überproportional zunimmt: eine kleine Gruppe von sehr reichen Haushalten – in etwa das reichste Prozent – produziert mehr Emission als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Da passt es auch ins Bild, dass es sich hier um eine Erbschuld des globalen Nordens handelt – historisch gesehen geht der größte Teil der Emissionen auf die heute reichen Länder zurück. Darüber hinaus gibt es in der Wissenschaft eine Reihe von brauchbaren Ansätzen ökologische Probleme, etwa mit Hilfe gesetzlicher Normen oder durch eine veränderte Infrastruktur, stärker und besser zu adressieren als bisher.

"Ein Ende des Wachstums bedeutet nicht notwendigerweise ein Ende des Fortschritts."

Der Bericht des Club of Rome wollte Impulse zur Entwicklung geben. Mit Blick auf heutige Fragestellungen und Krisen könnte man sagen: „Wir haben es also gewusst.“ Zeigt das, wie kurz die Halbwertszeiten von Wissen sind? Oder wird „Die Grenzen des Wachstums“ in seiner Bedeutung einfach zu hoch gehängt?

Prof. Kapeller: Der Bericht des Club of Rome hat jedenfalls die richtige Richtung angezeigt. Wir haben also genug gewusst, waren aber nicht willig entsprechende Handlungen zu setzen.

Dabei wäre es vielleicht nicht so schwer: Wachstum bedeutet entweder mehr Inputs in Form von Ressourcen und Arbeit oder mehr Produktivität, das heißt, mehr Output für den gleichen Input. Während die „Grenzen des Wachstum“ auf absolute Limits im Bereich der Ressourcen verweisen, ist aus Sicht des gesellschaftlichen Fortschritts die Produktivität interessant. Wenn diese steigt, haben wir mehr Möglichkeiten: wir können mehr Güter produzieren, aber auch Beschäftigte entlassen. Wir können die Arbeitszeit für alle verkürzen, mehr Beschäftigte in sozialen Dienstleistungen einsetzen oder die Menschen früher in Rente schicken. Manches davon ist ökologisch verträglich, anderes nicht. Ein Ende des Wachstums, bedeutet also nicht notwendigerweise ein Ende des Fortschritts – wir müssen dazu lernen unser Verständnis einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung in manchen Teilen neu zu fassen. Dann könnte es auch gelingen eine globale und europäische Klima- und Umweltpolitik umzusetzen, die zumindest die theoretische Chance eröffnet ökologischen Erfordernissen doch noch gerecht zu werden.

(Die Fragen stellte Arne Rensing.)