Warum gibt es so wenige Professorinnen?

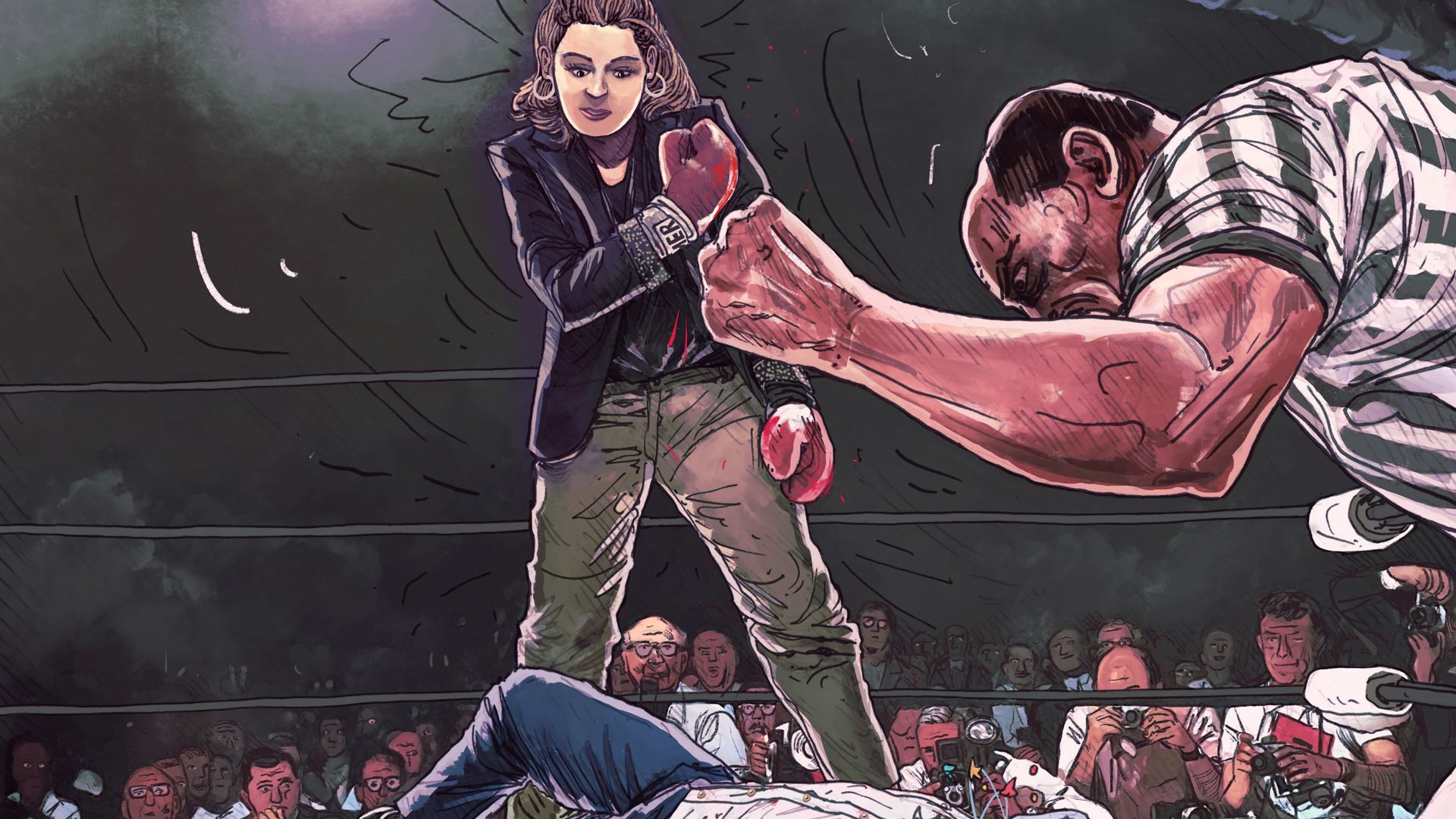

In der Kampfarena

- von Ulrike Bohnsack

- 16.12.2020

Warum gibt es immer noch so wenige Professorinnen? Ein Gespräch mit IAQ-Direktorin Ute Klammer über Anreize und Bremsklötze.

1923 bekam in Deutschland erstmals eine Frau eine ordentliche Professur. Heute ist jeder vierte Lehrstuhl weiblich besetzt. Was sagt das aus?

Das zeigt leider, dass der Erfolg von Frauen im Wissenschaftsraum auch nach 100 Jahren eher mager ist. Obwohl wir seit langem mehr Studentinnen als Studenten haben und auch mehr Frauen ein Studium abschließen als Männer, konnten sie in der akademischen Welt wenig Fuß fassen. Und mit jeder Karrierestufe öffnet sich die Schere zwischen den Geschlechtern weiter.

Ab wann driftet die Schere auseinander?

Heute etwas später als früher, es hat sich in die Postdoc-Phase verlagert. Bei den Promotionen halten Frauen noch gut mit, doch in der anschließenden Zeit bis zur Berufung gehen viele Frauen verloren oder kommen nicht in gleicher Weise weiter wie Männer. Die größte Kluft ist bei den C4- oder W3-Professuren.

Woran liegt das?

An verschiedenen Faktoren, wie Forschungen, auch unsere eigenen*, belegen: Frauen haben oft weniger oder nicht die richtigen Netzwerke. Je nach Fach sind diese Old Boys Networks der Männer einfach noch sehr prägend.

Ein anderer Punkt ist, dass gerade die Postdoc-Phase eine biografisch schwierige Zeit ist. Häufig fällt sie zusammen mit der Geburt von Kindern und auch mit familiären Entscheidungen, zum Beispiel den Ort zu wechseln. Und hier wird dann immer noch dem oft älteren und besser beruflich etablierten männlichen Partner gefolgt. Dadurch können Frauen manche Anforderungen – etwa internationale Mobilität – weniger erfüllen, was Minuspunkte gibt, wenn sie sich um eine Professur bewerben.

Außerdem hat die Ökonomisierung des Wissenschaftssystems zu einem sehr ausgeprägten Konkurrenzdenken geführt. Davon haben viele Wissenschaftlerinnen irgendwann die Nase voll.

Das müssen Sie bitte erklären ...

Hochschulen werden mittlerweile nach einem betriebswirtschaftlich orientierten Managementmodell gesteuert. Im Rahmen dieses New Public Management wird vieles über Anreize gelenkt, auch die Frauenförderung. So gibt es Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Preise zur Gleichstellung, Professorinnenprogramme etc. Doch das Schizophrene ist, dass diese starke Wettbewerbsorientierung Gleichstellung auch unterläuft. Eine Forscherin kann selbstverständlich in Elternzeit gehen, aber wenn sie sich um eine Professur bewirbt, schlägt diese „Auszeit“ negativ zurück. Denn dann gelten die alten Kriterien: Wie viel hat sie publiziert, wie viele Drittmittel eingeworben? War sie im Ausland tätig? Hat sie Preise bekommen?

Ein weiterer Effekt der Ökonomisierung des Systems Hochschule ist: Dauerstellen wurden zugunsten von Projektstellen ausgehöhlt. Gerade dass es kaum entfristete Stellen im Mittelbau gibt – anders als etwa in Frankreich –, schreckt viele Frauen ab, sich bis nach oben zu kämpfen.

Ist Wissenschaft denn Kampf?

Das kann man so sagen. Die Männer und Frauen, die wir an NRW- Hochschulen befragt haben, beschreiben Wissenschaft ja auch als „Wettkampfarena“. Viele Metaphern sind hierzu gefallen – durchboxen zum Beispiel. Mir ist als Professorin selbst noch einmal klargeworden, dass Wissenschaft mit einem ständigen Sich-beweisen-müssen und Konkurrieren einhergeht – um Positionen, Publikationen, Drittmittel. Auch wenn man voll etabliert ist.

Können Männer das besser?

Die Mehrzahl der von uns Interviewten meint, dass sich beide Geschlechter unterschiedlich im Hochschulsystem verhalten, besonders wenn es um Aufstiegsbestrebungen geht. Man stößt dabei auf Stereotypen wie: Sie ist weniger risikobereit, er machtaffiner.

Sie verweisen in Ihrer Studie darauf, dass es an den 37 Hochschulen in NRW 905 gleichstellungsbezogene Maßnahmen gibt. Brauchen wir noch mehr?

Das wäre offensichtlich nicht die Lösung. Die Zahl an gesetzlich verbrieften Rechten sowie an Programmen, von der Frauenförderung bis zur Kinderbetreuung, ist beachtlich. Man muss vielmehr fragen: Warum tut sich so wenig bei der Geschlechterparität? Was läuft eigentlich falsch?

Ist Gleichstellung vielleicht doch nicht akzeptiert?

Das kann man so nicht sagen. In allen Interviews, die wir geführt haben – und wir haben Professorinnen und Professoren mit unterschiedlich viel Erfahrung querbeet durch die Fächer und Universitäten befragt – sind wir auf ein großes Grundverständnis gestoßen: Gleichstellung ist gesellschaftlich wichtig. Dennoch folgte in vielen Interviews unmittelbar ein „aber ...“.

Das „Aber“ ist das Interessante: Viele Kolleg*innen betrachten die Anforderungen von Gleichstellung als Widerspruch zur Norm der Bestenauswahl. Vor allem bei Berufungen sehen sie einen unvereinbaren Zielkonflikt: eine Frau oben auf der Liste zu platzieren und nach den üblichen Exzellenzkriterien zu bewerten. Dabei hinterfragt niemand, was Exzellenz ist, was Beste auszeichnet. Wieso muss denn jeder ins Ausland, wieso gelten nur bestimmte Journals und vor allem bestimmte Drittmittel als A-Klasse? Warum wird nicht einfach geguckt, was jemand tatsächlich in der Forschung macht? Wir sollten darüber nachdenken, ob die jetzigen Selektionsmechanismen gut für die Wissenschaft sind.

Sie sagen, Gleichstellungspolitik sei zuweilen ein Alibi-Gebiet. Wie das?

Viele Unis, auch die UDE, adressieren Familienfreundlichkeit, Kinderbetreuung, Work-Life-Balance. Natürlich ist das absolut unverzichtbar. Dennoch droht die Gefahr, dass Gleichstellungspolitik mit diesen weichen Aspekten assoziiert wird und es zu einer weiteren Stereotypisierung kommt. Denn die harten Themen werden ausgeblendet, weil sie umstrittener sind: Gehaltsunterschiede oder Machtpositionen in den Fakultäten etwa.

Solange wir übrigens Gleichstellungspolitik als Frauenpolitik betrachten, sind wir auf dem falschen Dampfer. Wir müssen sie als fair für beide Geschlechter etablieren. Dazu gehört, die Männer als Väter viel stärker ins Boot zu holen.

Stichwort Gender Pay Gap. Was hat sich hier getan?

Die Situation hat sich erschreckend verschlechtert. Die Kluft zwischen den Gehältern von Professorinnen und Professoren hat sich durch die W-Besoldung vergrößert. Das Zulagensystem in der W-Besoldung führt nachweislich dazu, dass es starke Gehaltsdifferenzen zwischen Frauen und Männern teilweise auf der gleichen Position in derselben Fakultät gibt – also bei W3 zum Beispiel über 1.000 Euro.

Das hat verschiedene Gründe: Einer ist, dass Frauen und Männern sich auf unterschiedliche Fächer verteilen. Früher wurde eine C4-Professur in der Pädagogik und im Maschinenbau gleich besoldet. Jetzt wird in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, also in den harten Fächern, wo überwiegend Männer sind, durch die Zulagen deutlich besser bezahlt als in den Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften, wo – wenn überhaupt – die Frauen Lehrstühle haben.

Auch scheint es unterschiedliche Verhandlungsstrategien zu geben: Männer bewerben sich weg und führen dann Rückverhandlungen. Anders Frauen, die wollen bleiben und werfen ihren Hut nicht einfach woanders in den Ring, nur um ihre Position zu stärken.

Selbst schuld, oder nicht?

Teilweise. Man muss den Frauen deswegen deutlich sagen: Fordert mehr, taktiert besser!

Wie nehmen Sie die Gleichstellung an der UDE wahr?

Wir sind grundsätzlich nicht schlechter als andere Universitäten. Was die Besetzung von Professuren mit Frauen betrifft, sind wir leider nicht so weitergekommen, wie ich mir das damals als Prorektorin für Diversity Management erhofft hatte.

Die Fakultäten führen natürlich immer gute Gründe an, warum sie aussichtsreiche Frauen nicht oben auf der Liste platzieren. Im forschungsorientierten Gleichstellungsranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind wir nicht mehr in der Spitzengruppe. Also, Luft nach oben ist auf jeden Fall!

Wo liegt der größte Hebel?

Wir brauchen strukturelle Änderungen im Wissenschaftssystem; nur, die können wir nicht an der UDE allein implementieren. Wir müssen zu einer soliden Grund- statt Projektfinanzierung umsteuern, mit weniger Wettbewerb, mit Karrieren, die planbarer sind und Langzeitperspektiven anstelle von Kurzzeitverträgen bieten. Sonst werden uns weiter viele Talente verlorengehen – Frauen wie Männer.

Ute Klammer

ist Professorin und Geschäftsführende Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ). Die Expertin für Sozialpolitik befasst sich u.a. mit Grundsatzfragen der sozialen Sicherung, mit Familienpolitik, Armut und Einkommensverteilung. Sie war Vorsitzende der Sachverständigenkommission Gleichstellung des Bundesfamilienministeriums. Von 2008 bis 2015 leitete sie das Prorektorat für Diversity Management an der UDE.