Ausgabe 1/2016 - Themenschwerpunkt: Alles in Bewegung

Neue Ionenquelle: Unsichtbare Raser

- von Katrin Koster

- 29.04.2016

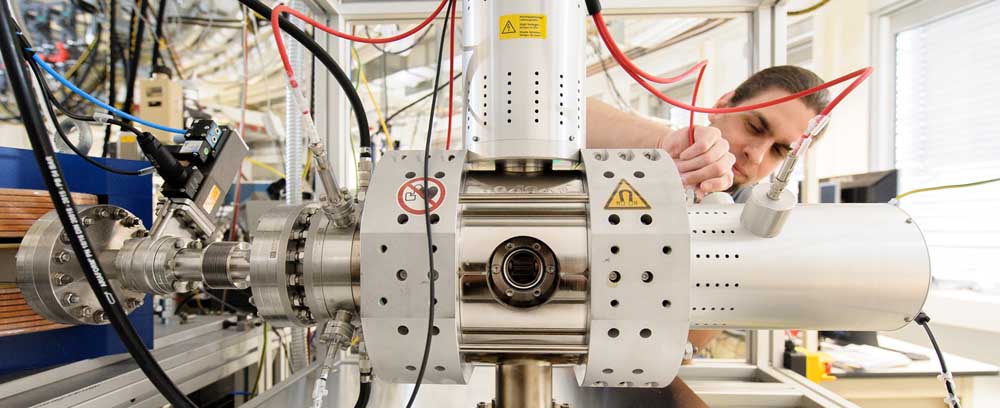

Diese Apparatur sieht aus wie ein glänzender Lindwurm, der sich ständig verwandelt: Hier eine Schraube justieren, dort ein neues Kabel, und manchmal wird das Konstrukt in Alufolie gehüllt. Wovon die Rede ist? Von einem Versuchsaufbau in der Physik mit einer Quelle, die Ionen antreibt – bis auf etwa drei Millionen km/h. By the way: Der neue Bugatti Chiron schafft nur 420 km/h und ist wesentlich teurer. Von Katrin Koster (Text) und Frank Preuß (Foto)

Einen Meter lang ist das nagelneue Gerät im Labor der Arbeitsgruppe um Professorin Dr. Marika Schleberger. Es kostet knapp 400.000 Euro. Ionenbeschleuniger gibt es einige, doch dieser ist ungewöhnlich. Er ist relativ klein und kann trotzdem extrem hochgeladene Ionen (elektrisch geladene Atome) in Bewegung bringen. Wozu das? Mit den unsichtbaren Rasern lassen sich grundlegende Eigenschaften von neuartigen Materialien genauer erforschen.

Fangen wir ganz vorn an: Hinter schimmerndem Stahl schweben mehrere zehn Millionen neutrale Xenon-Atome. Die sitzen in einer Art Falle und werden dort ständig mit einem Elektronenstrahl beschossen. Dadurch verlieren die Edelgas-Atome Elektronen und verändern so nach und nach ihren Ladungszustand. In der neuen Quelle können bis zu 48 Elektronen herausgelöst werden. Das ist beachtlich, da jedes Xenon-Atom nur 54 Elektronen hat.

„Je mehr Elektronen fehlen, umso mehr potenzielle Energie haben die Ionen“, erklärt Roland Kozubek. Der Physiker promoviert darüber, wie man diese Energie nutzen kann, um Materialeigenschaften zu verändern. Zu dem Thema hat er bereits seine Bachelor- und seine Masterarbeit verfasst.

Gretchenfrage: Was machen die hochgeladenen Ionen, wenn sie auf Oberflächen treffen? Sie verformen diese, und genau um solche Wechselwirkungen geht es – denn wer einen Werkstoff gezielt verändert, kann ihn optimal einsetzen.

Ein Beispiel: „Wir testen das sehr stabile Graphen in unserer Anlage, danach wissen wir, wie stark es wirklich ist“, sagt sein Kollege Philipp Ernst. Ihre Ergebnisse sind begehrt bei Satellitenherstellern, da dem neuen Werkstoff die Strahlung im All angeblich nichts ausmacht. Man hofft daher, dass Halbleiter-Bauteile aus Graphen künftig die weit verbreitete, aber anfällige Siliziumtechnik in Transistoren ersetzen können.

Jetzt laufen die beiden Physiker an dem silbernen Lindwurm entlang. Sie planen Messreihen zur Massenspektrometrie und Ionolumineszenz. Doch bevor eine Probe analysiert werden kann, lenkt ein kräftiger Magnet die Ionen auf getrennte Bahnen – je nachdem, wie viele Elektronen fehlen. „Dann kann man sich welche aussuchen und noch auf die gewünschte Geschwindigkeit abbremsen“, bemerkt Ernst. Das passiert über einen „Ionenfahrstuhl“. Der Begriff täuscht – das starre Edelstahlrohr rührt sich nicht von der Stelle. Es wird lediglich sehr rasch eine Hochspannung geschaltet, wodurch das elektrische Potenzial der Ionen abgesenkt wird.

Um das Vakuum zu erhalten, läuft die Anlage ununterbrochen. Es sei denn, der Strom fällt aus oder es soll umgebaut werden. Dann sind Ernst und Kozubek tagelang beschäftigt, müssen behutsam vorgehen. Da sie das meiste selbst gebaut haben, können sie nicht einfach einen Kundendienst anrufen. „Für die Messungen brauchen wir das Ultrahochvakuum. Zur Vorbereitung der Experimente wird daher die ganze Anlage in Alufolie eingewickelt und auf 150 Grad erhitzt, während die Pumpen arbeiten“, erzählt Kozubek.

Fingerspitzengefühl und Kraft – beides ist wichtig; allein der so genannte Manipulator wiegt 70 Kilo. Er sieht aus wie eine kleine Rakete mit glänzenden Armen, hält hinter Glas und Stahl die Werkstoffprobe, die von den Ionen getroffen wird.

Zu viel Input? Also, noch mal: Elektronen werden aus neutralen Atomen herausgeschossen. Elektrische Felder sorgen für hohe Geschwindigkeiten – 30 Mal schneller als rasende Sternschnuppen. Ein Fahrstuhl bremst dann die Ionen ab; sie werden gebündelt auf neue Materialien gelenkt. Und jetzt? Beim Auftreffen bilden sich je nach Geschwindigkeit und Zahl der entfernten Elektronen Dellen, Hügel, Löcher oder gar Zacken wie Fischflossen – solchen Strukturveränderungen sind die Forscher/innen auf der Spur. Sie verraten, welchen Regeln die Veränderungen gehorchen und wofür sich die Werkstoffe womöglich eignen.

Legt man zum Beispiel Graphen auf eine dünne Polymermembran und produziert mit den Ionen winzige Löcher, lassen sich bessere Wasserfilter bauen, denn perforiertes Graphen ist bekannt für seine außergewöhnliche Durchlässigkeit. Dieses Wissen hilft, Wasserrucksäcke für Katastrophengebiete zu optimieren. Oder eben Bauteile für die Raumfahrt.

Mit derart hochgeladenen Ionen arbeiten wenige, daher kooperiert die Gruppe europaweit und bekommt oft Besuch. Selbst die NanoEngineering-Leute von nebenan stehen immer wieder neugierig in der Tür. Ausgefallene Jobs gibt es hier jede Menge. Schon für Bachelorstudierende. Sie tüfteln beispielsweise daran, den Ionenstrahl exakter zu bündeln.

Niemand kann vorhersagen, welche Entdeckungen den jungen Physikcracks gelingen. „Solch ein Projekt erstreckt sich über mehrere Doktorandengenerationen“, unterstreicht Kozubek. Zuerst braucht es Geduld, gedankliche Umwege und keine Angst vor unbeantworteten Fragen. Phantasie kann helfen: Bei der Entwicklung von Teflon dachte man ja auch nicht sofort an Bratpfannen.